调停:中国司法的“跟力气”

发表时间:2025年03月09日浏览量:

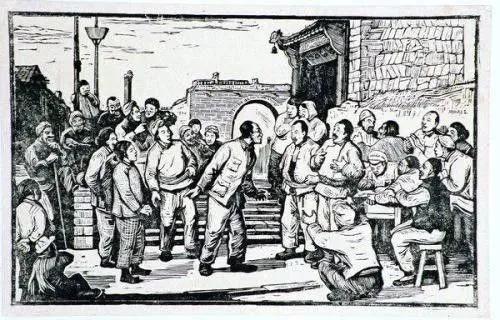

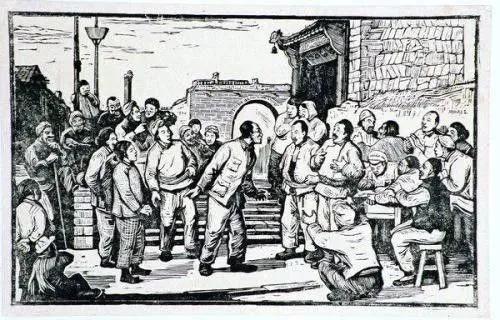

在习近平法治思维跟习近平文明思维引领下,国民法院从经由发明性转化与翻新性开展的传统文明中吸取司法审讯聪明,以“跟合”文明作为定分止争的代价寻求,将调停贯串于一审、二审、再审跟履行全进程、各环节,以调促跟,以调息讼,以调止争。 守心,就要换位思考,以庶民心为心,以“如我在诉”认识,发掘出那些暗藏于轻微言行、直接证据背地的实在情境跟当事人心坎实在的好处诉求,乃至是隐藏诉讼恳求之外的“隐性诉求”,让每一个详细的“人”被尊敬、被瞥见、被谛听、被懂得。 从纯真存眷“案子结没结”转向愈加器重“成绩解没解”,从依法裁判解“法结”,到释法说懂得“心结”,这不只是对法治精力的深入洞察与精准掌握,更是习近平法治思维中“保持以国民为核心”的活泼实际。 “诉讼爆炸”并非案件数目的简略累加,背地随同着胶葛构造的庞杂演化。“家长里短”式传统胶葛,在时期海潮下浮现出全新特点,金融商事、海事海商、涉外涉网、新兴业态、常识产权、情况资本等新范例胶葛如雨后春笋般出现,不只范例新,且关系性强、群体性凸起,年夜年夜增添了化解难度。国民法院压力之年夜、挑衅之多、义务之重史无前例。 习近平总书记深入指出:“咱们的古代化既是最难的,也是最巨大的。”这一结论背地,包含着对我国古代化过程中庞杂局势的深入洞察,也让咱们认识到,越是不断定性难预感,就越要讲政治、顾年夜局,心胸“国之年夜者”,在推动片面依法治国这场国度管理深入反动的年夜局中,精准定位效劳党跟国度奇迹开展的联合点,充足施展法治固基本、稳预期、利久远的主要感化。 以“无讼”为管理最高地步,“非诉”为管理优先方法,“案结事了人跟”为基础目的,这是破解不克不及成为“诉讼年夜国”时期命题的必定抉择。 司法裁判的最高地步,素来不是简略的输赢之争,而是以“跟合”之力让公正公理在人与人彼此懂得的泥土中生根抽芽,绽开出残暴的人道之花。当尚跟合、求年夜同成为中国司法的代价寻求,哪怕间隔再悠远、进程再艰苦,“跟合”都将是胶葛处理的必定寻求,也是人类社会最暖和的——归宿。 青砖黛瓦,石纹斑驳。 安徽省桐都会六尺巷,清冽的氛围里涌动着初春的暖意。 300多年前的“让墙”故事,一段彼此谦逊、以跟为贵的韵事,随同着中汉文脉连绵赓续、生生不息,化为流淌在光阴里的温情与聪明。 “咱们的先人曾发明了无可比拟的文明,而‘跟合’文明恰是这此中的精华之一。”时任浙江省委书记的习近平同道在《之江新语》中深入论述,这种“贵跟尚中、善解能容、厚德载物、跟而差别”的宽容品德,是咱们平易近族所寻求的一种文明理念。 从“以跟为贵”的代价取向到“跟而差别”的处世哲学,从“天人合一”的巨大思维再到“协跟万邦”的交际聪明,残暴的汗青长河中,“跟合”这一奇特的西方聪明深深植根于中国国民的精力天下,引领中华平易近族朝着跟谐共生、美美与共的幻想此岸前行。 在赓续汗青文脉中推动文明翻新,在传承中汉文明中推进文明提高,习近平总书记正确掌握文明传承开展的内涵法则,作出了将马克思主义基础道理同中华优良传统文明相联合的严重结论,激活中华传统文明中的优良因子并付与其新的时期外延。 “跟合”,不只是人类聪明的结晶,更是古代社会中化解抵触、追求共鸣的精力指引。 2024年10月17日下战书,习近平总书记离开六尺巷,重温张吴谦逊典故。汲古言今,习近平总书记夸大,国民外部抵触要用调停的措施处理。六尺巷表现了祖先化解抵触的汗青聪明,要作为弘扬中华优良传统文明的教导场合,施展好中华平易近族讲究谦逊、以跟为贵传统美德的感化,营建安身立命的跟谐社会情况。 求年夜同,行小道。在习近平法治思维跟习近平文明思维引领下,国民法院从经由发明性转化与翻新性开展的传统文明中吸取司法审讯聪明,以“跟合”文明作为定分止争的代价寻求,将调停贯串于一审、二审、再审跟履行全进程、各环节,以调促跟,以调息讼,以调止争。 不只仅是胶葛的闭幕,更是相同的重启; 不只仅是对峙的弥合,更是关联的重修; 不只仅是抵触的化解,更是人道的重塑; 不只仅是抵触的停息,更是文化的赓续。 (一) 跟合之力,在跟睦相处、跟合相融,以共情化隔膜,以法理明长短 漫长的七年初于从前了。 2016年,配合多年的劳务分包人郭某某、周某与西藏某建立公司因劳务费成绩彻底翻脸。从一审到再审,从本诉到反诉,抵触愈演愈烈,成绩一直悬而未决。 “诉讼两边为远房亲戚,后期相互帮衬,配合基本精良,抵触进级中多有负气身分……”最高国民法院审监庭提审后发明,这不只是执法争议,更是一场“信赖崩塌”的困局跟“情与理”的扯破,若简略裁决,抵触或将持续发酵。 从“解心结”动手,合议庭法官们将调停作为破题的要害。 一步步捋清案件的执法现实跟执法根据,一层层消除当事人之间的对峙情感,一点点树立法官与当事人之间的信赖……在一场场“背靠背”“背靠背”的调停进程中,七年胶葛,一朝化解。 从抵触的漩涡中走出,一个“新天下”在他们眼前成长。 五千年文化泱泱,“跟”是协调人与人、人与社会、人与天然关联的代价遵守。 从《尚书》“协跟万邦”、《易经》“保合年夜跟”、《国语》“跟实生物”、《论语》“礼之用,跟为贵”、《中庸》“跟也者,世界之达道也”,到古代社会提倡的人际来往“平心静气”、做生意办企“互利配合”、处理抵触“以跟为贵”、人与天然“跟谐共生”……“跟”字贯串古今,承载着中华平易近族对跟谐的不懈寻求。 平易近生案件多为家长里短的“大事”,却关乎社会跟谐稳固的“年夜局”。当事世间的嫌隙,每每源自与日俱增的噜苏摩擦、好处瓜葛或观点碰撞,一纸裁决虽能是非分明,但未必能彻底消除纷争。 上诉、请求再审、信访赞扬、拒不实行失效裁决……名义上看是当事人不平从裁判,深档次起因是思维上的疙瘩不解开,胶葛激发的不满情感不被化解,乃至从两边当事人之间的抵触,演化为对法院的不满。 习近平总书记夸大,“尽力让国民大众在每一个司法案件中感触到公正公理”。 不了“感触”,公平司法就得到了落点。当事人只有在倾吐、凝听、反思中,逐步放下偏见与戾气,把情感摊开,把事件理顺,抵触坚冰才干一点点融化,缓和关联才干一步步弛缓。 调停,这一化解抵触、增进跟谐的非诉讼胶葛处理方法,就是开启这扇通往共情与跟解年夜门的金钥匙。 知所素来,方明所去。陈旧的中华年夜地上,调停有着深沉的文明传统。 早在西周时代,官方就十分器重调停在处理胶葛中的感化,将调停作为处置争讼的重要方法。《周礼》记录,如有争讼(斗怒)者,先说合,即“成之”,“弗成成者,则书之,先动者诛之。” 抗日战斗时代,陕甘宁边区就出生了以调停作为处理平易近事胶葛重要手腕的“马锡五审讯方法”。新中国建立后,党跟国度把走大众道路的“马锡五审讯方法”作为新司法轨制的主要构成局部,调停被普遍用于审讯运动的各个阶段。 《束缚日报》1944年10月9日登载的古元木描绘《马锡五同道调停诉讼》。材料图片 1956年,最高国民法院提出了“考察研讨,当场处理,调停为主”的平易近事审讯任务目标,调停了案成为处置平易近事案件的广泛方法。时隔八年,这一目标又被拓展为“依附大众、考察研讨、调停为主、当场处理”的“十六字目标”,领导了之后20多年的平易近事审讯任务,施展了实时化解社会抵触的主要感化。 改造开放的步调一直迈进,调停轨制也随之产生变更。 1982年我国第一部平易近事诉讼法公布试行,“调停为主”被修正为“侧重调停”。而1991年订正的平易近事诉讼法将“被迫”“正当”建立为平易近事调停轨制的基础准则,调停不再是平易近事审讯的必经顺序。 党的十八年夜以来,以习近平同道为中心的党中心高度器重调停任务。2020年11月,习近平总书记在中心片面依法治国任务集会上再次高度赞赏“马锡五审讯方法”,夸大要踊跃回应国民大众新请求新等待,传承中华优良执法文明,从我国反动、建立、改造的实际中摸索合适本人的法治途径。 这条路,以定分止争为寻求。 定分是条件——依法办案、处理案子,止争是目的——化解抵触、处理成绩,让当事人跟社会大众体悟到司法裁判背地的法治精力、品德引领跟共情共识,发自心坎承认法院、认同裁判、息诉服判,从而厚植党的在朝基础。 定分不易、止争尤难。 2024年12月的一天,户外寒意凛冽,最高法平易近四庭内却涌动着融融暖意。 一面写有“司法为平易近、情暖民气”的锦旗、多少封执法支援状师饱含蜜意的信函,激动着在场的每一位司法职员。

《束缚日报》1944年10月9日登载的古元木描绘《马锡五同道调停诉讼》。材料图片 1956年,最高国民法院提出了“考察研讨,当场处理,调停为主”的平易近事审讯任务目标,调停了案成为处置平易近事案件的广泛方法。时隔八年,这一目标又被拓展为“依附大众、考察研讨、调停为主、当场处理”的“十六字目标”,领导了之后20多年的平易近事审讯任务,施展了实时化解社会抵触的主要感化。 改造开放的步调一直迈进,调停轨制也随之产生变更。 1982年我国第一部平易近事诉讼法公布试行,“调停为主”被修正为“侧重调停”。而1991年订正的平易近事诉讼法将“被迫”“正当”建立为平易近事调停轨制的基础准则,调停不再是平易近事审讯的必经顺序。 党的十八年夜以来,以习近平同道为中心的党中心高度器重调停任务。2020年11月,习近平总书记在中心片面依法治国任务集会上再次高度赞赏“马锡五审讯方法”,夸大要踊跃回应国民大众新请求新等待,传承中华优良执法文明,从我国反动、建立、改造的实际中摸索合适本人的法治途径。 这条路,以定分止争为寻求。 定分是条件——依法办案、处理案子,止争是目的——化解抵触、处理成绩,让当事人跟社会大众体悟到司法裁判背地的法治精力、品德引领跟共情共识,发自心坎承认法院、认同裁判、息诉服判,从而厚植党的在朝基础。 定分不易、止争尤难。 2024年12月的一天,户外寒意凛冽,最高法平易近四庭内却涌动着融融暖意。 一面写有“司法为平易近、情暖民气”的锦旗、多少封执法支援状师饱含蜜意的信函,激动着在场的每一位司法职员。

《束缚日报》1944年10月9日登载的古元木描绘《马锡五同道调停诉讼》。材料图片 1956年,最高国民法院提出了“考察研讨,当场处理,调停为主”的平易近事审讯任务目标,调停了案成为处置平易近事案件的广泛方法。时隔八年,这一目标又被拓展为“依附大众、考察研讨、调停为主、当场处理”的“十六字目标”,领导了之后20多年的平易近事审讯任务,施展了实时化解社会抵触的主要感化。 改造开放的步调一直迈进,调停轨制也随之产生变更。 1982年我国第一部平易近事诉讼法公布试行,“调停为主”被修正为“侧重调停”。而1991年订正的平易近事诉讼法将“被迫”“正当”建立为平易近事调停轨制的基础准则,调停不再是平易近事审讯的必经顺序。 党的十八年夜以来,以习近平同道为中心的党中心高度器重调停任务。2020年11月,习近平总书记在中心片面依法治国任务集会上再次高度赞赏“马锡五审讯方法”,夸大要踊跃回应国民大众新请求新等待,传承中华优良执法文明,从我国反动、建立、改造的实际中摸索合适本人的法治途径。 这条路,以定分止争为寻求。 定分是条件——依法办案、处理案子,止争是目的——化解抵触、处理成绩,让当事人跟社会大众体悟到司法裁判背地的法治精力、品德引领跟共情共识,发自心坎承认法院、认同裁判、息诉服判,从而厚植党的在朝基础。 定分不易、止争尤难。 2024年12月的一天,户外寒意凛冽,最高法平易近四庭内却涌动着融融暖意。 一面写有“司法为平易近、情暖民气”的锦旗、多少封执法支援状师饱含蜜意的信函,激动着在场的每一位司法职员。

《束缚日报》1944年10月9日登载的古元木描绘《马锡五同道调停诉讼》。材料图片 1956年,最高国民法院提出了“考察研讨,当场处理,调停为主”的平易近事审讯任务目标,调停了案成为处置平易近事案件的广泛方法。时隔八年,这一目标又被拓展为“依附大众、考察研讨、调停为主、当场处理”的“十六字目标”,领导了之后20多年的平易近事审讯任务,施展了实时化解社会抵触的主要感化。 改造开放的步调一直迈进,调停轨制也随之产生变更。 1982年我国第一部平易近事诉讼法公布试行,“调停为主”被修正为“侧重调停”。而1991年订正的平易近事诉讼法将“被迫”“正当”建立为平易近事调停轨制的基础准则,调停不再是平易近事审讯的必经顺序。 党的十八年夜以来,以习近平同道为中心的党中心高度器重调停任务。2020年11月,习近平总书记在中心片面依法治国任务集会上再次高度赞赏“马锡五审讯方法”,夸大要踊跃回应国民大众新请求新等待,传承中华优良执法文明,从我国反动、建立、改造的实际中摸索合适本人的法治途径。 这条路,以定分止争为寻求。 定分是条件——依法办案、处理案子,止争是目的——化解抵触、处理成绩,让当事人跟社会大众体悟到司法裁判背地的法治精力、品德引领跟共情共识,发自心坎承认法院、认同裁判、息诉服判,从而厚植党的在朝基础。 定分不易、止争尤难。 2024年12月的一天,户外寒意凛冽,最高法平易近四庭内却涌动着融融暖意。 一面写有“司法为平易近、情暖民气”的锦旗、多少封执法支援状师饱含蜜意的信函,激动着在场的每一位司法职员。